着物お仕立て&お直し.com 、一級和裁技能士の西澤伸弥でございます

いつもご覧下さり、ありがとうございます

直垂 (ひたたれ)の下にお召しになられる男物小袖のお仕立て依頼をいただきました時に、女物の婚礼衣装も一緒にご依頼をいただきました

やはり、打掛が着られるようになったのも、裕福な武家の女性が内着である小袖の上に羽織った室町時代からです・・・そして元々は短かった袂(たもと)も、婚礼衣装として定着していく過程で、より豪華で、より優雅な印象の振袖が一般的となり、現在の打掛のカタチになりました

表生地は、フランスの名門ブランドのセリーヌ(CELINE)製です・・・通常、打掛は、唐織、手刺繍、佐賀錦、金彩箔、手描き友禅などの生地を使いますが、このような洋裁用の生地でもイケるもんだな?と思いました

裏地も洋裁用の生地で、「通し裏仕立て」です

女物小袖は、沙綾形(さやがた)模様の白い綸子を使い、単衣仕立てにしました。

卍形を崩して連続させた文様を沙綾形と言います・・・元々は、中国から輸入された 「沙綾」 という生地に、このような模様が配されていたことから、沙綾形と呼ばれるようになりました

現在の着物と大きく違うのは、袖の振りが無く、男物のような袖付けで人形があることです

今でこそ、華やかなものから個性的なものがある帯ですが、昔は細~いもので、ただ結ぶだけでした。

室町時代に入り、それまで 「袴姿」 だった日本のスタイルが 「小袖と帯」 のスタイルに変わります・・・これが 「帯」の始まりです

半巾帯は、芯入れ仕立てといたしました

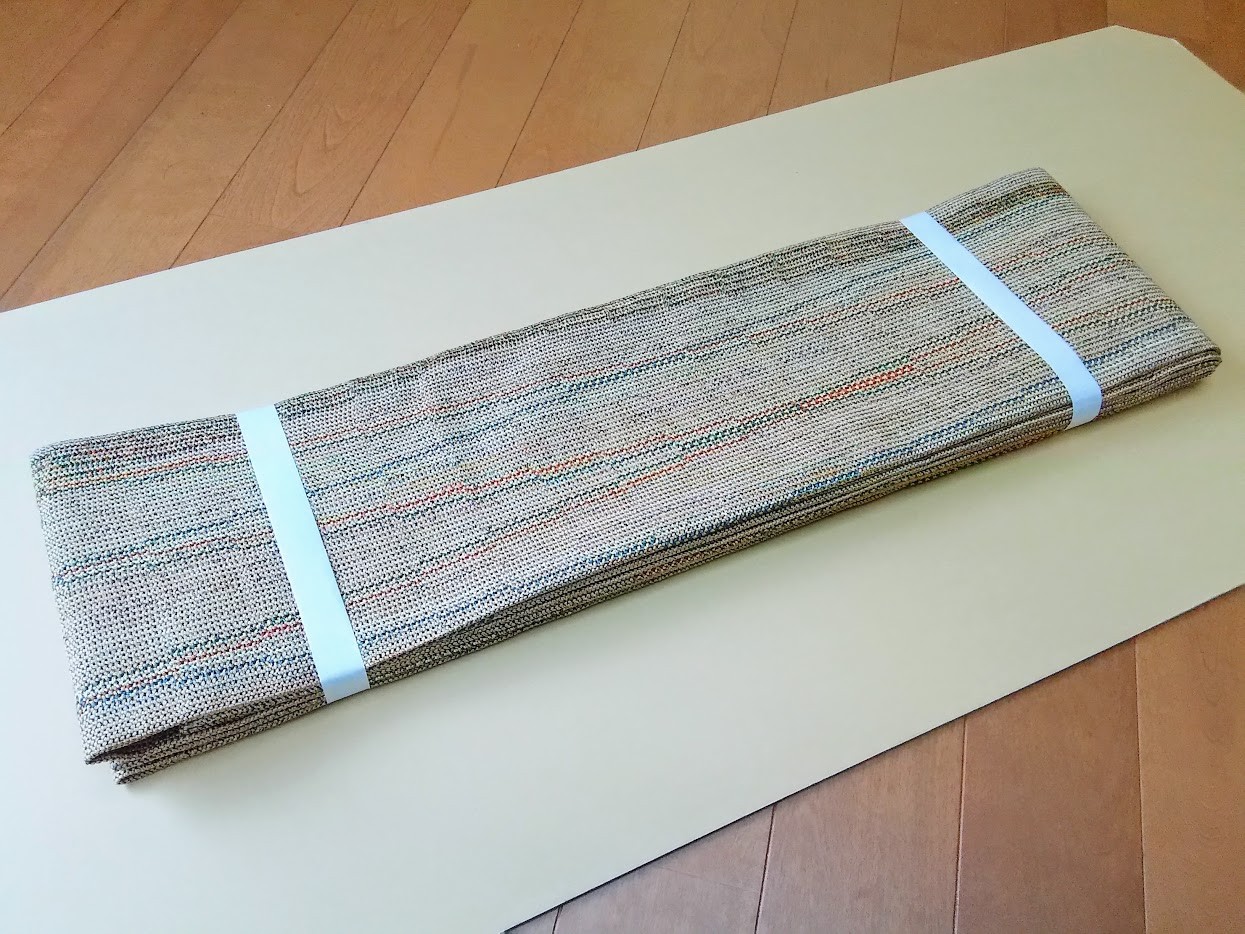

室町時代の衣装 男物小袖 /お仕立て

綿単衣/裄直し 東京都 T.O様